河川や道路の管理、ロケットの打上げから各種イベントまで幅広い分野でご利用いただいています。当社予報センターからの情報提供や、気象予報士を現地に派遣し、気象観測、予報の発表・解説、急変する気象現象の監視を行います。

全国の港湾、遠隔離島、船舶航路、台風常襲海域等での各種海洋工事をサポートしています。当社予報センターからの情報提供と、気象予報士を現地や船上に派遣し、気象観測、予報の発表・解説、急変する気象・海象現象の監視を行います。

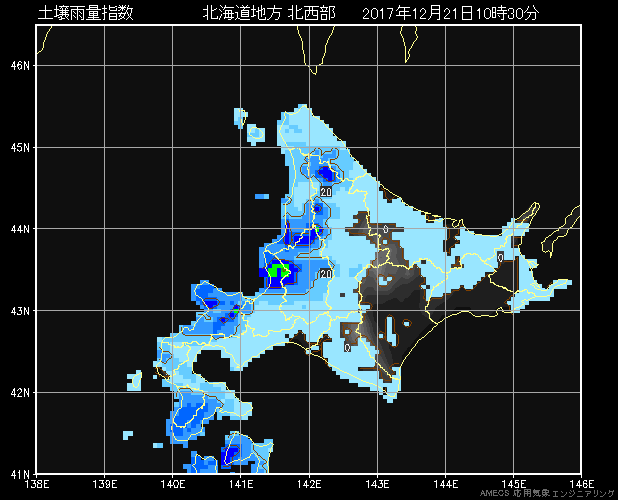

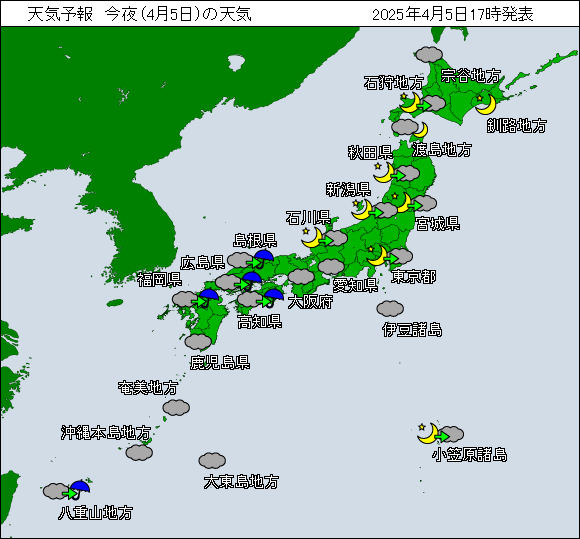

降水量の分布図、数値予報データの時系列図など、さまざまな気象情報をご要望に合わせた形式で提供します。そのままホームページに貼り付ければ本格的気象情報サイトが簡単にできあがります。

日射量、降雪、地吹雪、路面温度など、さまざまな気象現象を対象に、任意の地点における高精度の気象予測モデルを開発し、独自のデータを配信します。気象庁配信の各種予報データおよび過去データをご指定のフォーマットに変換し、販売・ネットワーク配信します。

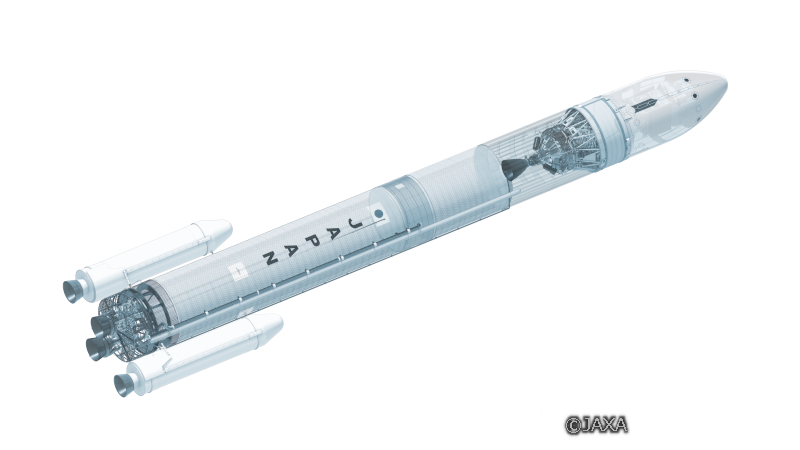

創業以来、宇宙航空研究開発機構(JAXA)種子島宇宙センターから打ち上げられるロケットについて、整備期間および打上げ時の気象予報を担当しています。ロケット打ち上げに要求される高精度な気象予報を提供しています。

© 宇宙航空研究開発機構(JAXA)

太陽光発電、大小風力発電など、自然エネルギー全般の導入について、基礎調査からシステム設計までの幅広い業務で20余年の経験を有しています。調査結果から正確な発電量を予測し、最適な導入プランをご提案します。

農耕地における気候、微気象の成り立ちを大小規模の現地観測で解明、耕地・施設環境の改善・調節方法について農業気象の専門家がアドバイスします。

ライブ・カメラ画像や視程計による現地観測で、霧の特性を立体的に把握します。高速道路での濃霧対策に定評があり、安全対策設備の検討・提案も行います。高速道路への自動昇降式防霧ネットの設計・導入の実績があります。

供用前供用後の道路において、長期間の定点気象観測や、車載観測機器による移動気象観測を行います。道路気象の分野での実績を活かし、長年の経験により培われた的確で効率的な調査方法をご提案します。

トンネルやビル、橋梁周辺の特殊な気象環境を調査します。気温・湿度・風の観測に加えて構造物表面の湿り具合など特殊な要求にも対応します。

視程計、ライブ・カメラ画像を用いた地吹雪の観測を行います。定点観測、移動観測のデータを分析し、最適な視程障害対策を提案します。また地吹雪を防ぎながら発電する「風車利用型防風防雪柵」の特許を有しています(特許第4191650号)。

現地調査と航空調査により雪崩危険斜面の危険度判定を行います。また、シミュレーションの結果から最適な対策を提案します。

ロケット打上げ時や人工降雨実験時に航空機を用いた気象観測を行います。降雨現象・雲内視程・雲観測などについて豊富な経験を有しています。

対象地域の局地風や盆地などの冷気滞留の様子を3次元気象シミュレーションで詳細に再現します。局地現象の分析に役立ちます。

地吹雪による道路上の視程障害、吹き溜まり障害についてシミュレーション解析を行います。防雪柵、防雪盛土などの対策検討・評価に最適です。

世界各国の気象観測データや、数値予報データなどを解析します。膨大なデータの中からお客様の求める情報を見つけ出します。

世界経済は人口の増加や産業の進展など人間活動の多様化と高度化に伴い急速な成長を遂げてきました。この世界経済の進展は、膨大な量のエネルギー消費によって成立し、このエネルギーの大量消費の影響によって地球環境の問題がクローズアップされてきております。

人間の社会・経済活動による地球環境の課題は、人為的な環境汚染、破壊による公害現象と、その広域化に伴って地球の温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨、熱帯雨林の減少、砂漠化、海洋汚染等さまざまな形で現れてきております。私達の生活は、自然環境を保全し地球環境に順応して進展させる必要があり、人類が地球上で生活し、さらに繁栄することを考えるならば、地球環境の管理は、人類が英知を結集して取り組むべき課題として提起されます。

一方において、今日、人間を含む動植物への重大な影響が懸念される気候変動の問題があります。ここ数十年の気候の変動は、自然環境における気象災害の形態まで変化させつつあります。このような背景のもとで、我々は、気象、海象、雪氷、水文等の諸現象の把握、さらには国土開発、交通網整備、宇宙開発、エネルギー開発等への工学的、科学的分野における結びつきを究明してきました。

我々は、自然との対話を図りながら、多様化する先端技術に対する科学技術上の支援を行うことにより、各分野へのご要望に応え、社会育成に貢献することが使命と考えております。

東京都豊島区駒込2-3-1 六興ビル2F

JR山手線 駒込駅北口より徒歩1分

東京メトロ南北線 駒込駅4、5番出口より徒歩1分

サービスに関するお問い合わせは、お電話、FAXより承っております。

受付時間 平日(月~金)9時~17時(祝祭日を除く)

本サイトの気象情報は、提供する情報の品質についてはいかなる保証も行っておらず、やむを得ない理由により遅滞、変更、中断、中止、停止する場合があります。アメダス等の気象データは気象庁発表の速報値に基づいております。それらが原因で発生したいかなる人物の損傷、死亡、所有物の損失、損害に対してなされた全ての求償の責は負いかねますのであらかじめご了承ください。情報の閲覧やサービスの提供を受けるにあたっては、法令上の義務に従った上、お客様ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。

本情報の全部または一部を弊社の許可なく複製頒布、出版、放送、上演等に二次使用することはできません。